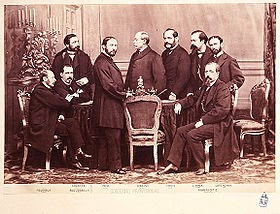

EL GOBIERNO PROVISIONAL

“S. M. y su real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos”.

SERRANO, PRESIDENTE

PRIM, MINISTRO DE GUERRA

TOPETE, MINISTRO DE MARINA

Otro decreto que afectaba a la Iglesia católica fue el de suspensión del presupuesto para los seminarios conciliares, de 22 de octubre, que tenía carácter provisional hasta que las Cortes Constituyentes se pronunciasen sobre el mantenimiento económico a la Iglesia. Era un decreto breve: “Hasta tanto que las Cortes Constituyentes aprueben la nueva Ley de Presupuestos, se suspende el pago de la asignación de 5.990.000 reales que vienen percibiendo los seminarios conciliares de la Península e Islas Adyacentes”. Su justificación era eminentemente económica.

SAGASTA, MINISTRO DE GOBERNACIÓN

El decreto de incautación de archivos eclesiásticos de 1 de enero de 1869 trataba de completar la desamortización. Su preámbulo explicaba que la incautación de los bienes de los religiosos efectuada por los Gobiernos liberales anteriores se había efectuado porque estas posesiones causaban “grave daño del fomento y desarrollo de la vida pública”. Ruiz Zorrilla, como ministro de Fomento, veía ahora llegado el momento de completar la desamortización, mediante la incautación de los objetos que se hallaban “ocultos” en archivos, bibliotecas, gabinetes y colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura a cargo de las catedrales, cabildos, monasterios y órdenes militares (artículo tercero). Se intentó ejecutar el decreto sin dar tiempo a que los prelados trasladasen a otros lugares los bienes referidos: En la disposición oficial constaba la fecha de 1 de enero de 1869 como la de la firma de Ruiz Zorrilla, pero no se publicó hasta el día 26. El 18 de enero, el ministro envió una circular a los gobernadores civiles para que procedieran a la incautación el día 25 de enero, es decir un día antes de la publicación del decreto, que a pesar de este sigilo no produjo los efectos esperados: El nuncio Franchi supo de su existencia el día 22 de enero, mandando el mismo día cartas anónimas a los obispos a través de terceras personas, lo que dio tiempo a estos para retirar de los archivos el material que se iba a incautar.

RUIZ ZORRILLA, FOMENTO

Una disposición legal más que trataba de retomar la desamortización abandonada a partir de octubre de 1856 por los Gobiernos moderados de Isabel II fue el decreto de desamortización de los bienes de obras pías, fechado el 1 de marzo de 1869, cuando ya estaban funcionando las Cortes Constituyentes. La intención del decreto era continuar con la aplicación de las disposiciones de la ley general de desamortización de 1 de mayo de 1855 (la desamortización de Pascual Madoz) y 11 de julio de 1856, que reconocían la necesidad de desamortizar todos los bienes de manos muertas. Según el preámbulo de la disposición, los bienes de obras pías tenían que haber sido desamortizados en cumplimiento a dichas leyes, pero “una interpretación equivocada, juzgando estos bienes como de carácter puramente civil y familiar”, así como “la negligencia de la mayor parte de los funcionarios” había hecho que los citados bienes no se hubiesen vendido y que hubiesen sido “maliciosamente ocultados”. El decreto ordenaba a los individuos o corporaciones que poseyeran o administrasen bienes correspondientes a obras pías, patronatos y demás fundaciones de bienes amortizados que presentaran en las Administraciones de Hacienda, las relaciones de todas las fincas, censos, derechos y acciones que constituían la dotación de las referidas fundaciones. Todos los administradores de bienes de obras pías quedaban autorizados a presentar recursos en el término improrrogable de tres meses, contados desde la publicación del decreto. Pasado este plazo, se procedería a la desamortización forzosa.

Las obras pías, también denominadas patronatos, y en determinados casos capellanías, eran creaciones de carácter piadoso instituidas por fieles. Dotadas con algunos bienes raíces o cargos sobre bienes de otras instituciones, estaban destinadas a invertir la renta de dichos bienes en alguna acción caritativa circunscrita normalmente al ámbito geográfico o familiar del fundador. Las rentas solían aplicarse a dotar huérfanas, a socorrer a los pobres, a ayudar a familias con apuros económicos y a la docencia, mediante dotaciones para adquirir material para las escuelas, ayudas económicas para los maestros y aportaciones dinerarias para alumnos pobres.

La importancia de la masa económica que manejaban las diócesis a través de los administradores religiosos de patronatos y capellanías, daría lugar a una insistente renuencia al cumplimiento de este decreto. Esta resistencia se entiende mejor cuando se sabe que los Gabinetes del Sexenio Democrático dejaron de sostener económicamente a la inmensa mayoría del clero, tras la negativa de este a jurar la nueva Constitución.

Las obras pías, también denominadas patronatos, y en determinados casos capellanías, eran creaciones de carácter piadoso instituidas por fieles. Dotadas con algunos bienes raíces o cargos sobre bienes de otras instituciones, estaban destinadas a invertir la renta de dichos bienes en alguna acción caritativa circunscrita normalmente al ámbito geográfico o familiar del fundador. Las rentas solían aplicarse a dotar huérfanas, a socorrer a los pobres, a ayudar a familias con apuros económicos y a la docencia, mediante dotaciones para adquirir material para las escuelas, ayudas económicas para los maestros y aportaciones dinerarias para alumnos pobres.

La importancia de la masa económica que manejaban las diócesis a través de los administradores religiosos de patronatos y capellanías, daría lugar a una insistente renuencia al cumplimiento de este decreto. Esta resistencia se entiende mejor cuando se sabe que los Gabinetes del Sexenio Democrático dejaron de sostener económicamente a la inmensa mayoría del clero, tras la negativa de este a jurar la nueva Constitución.